【ポイント】

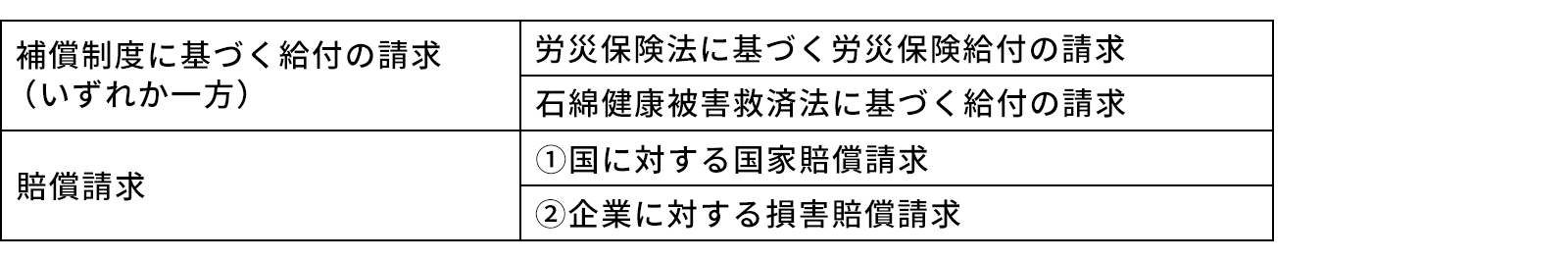

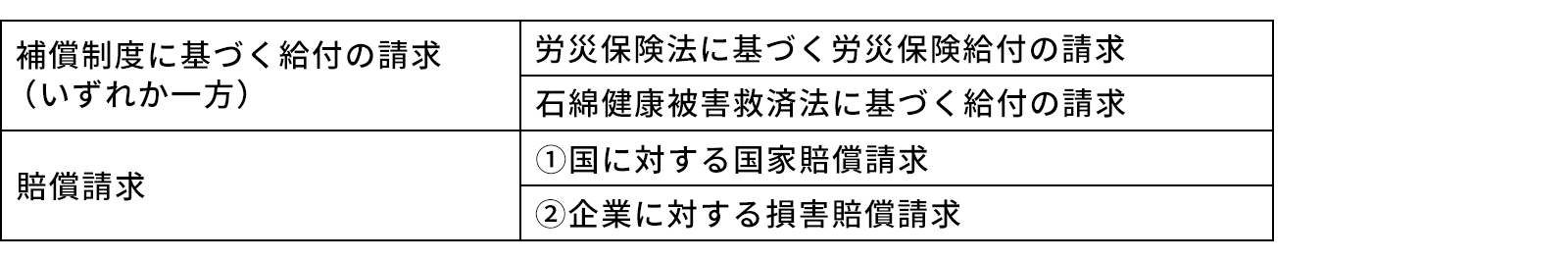

・アスベストを原因とする石綿肺の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法としては、主に、①労災保険給付又は石綿健康被害救済法に基づく給付の請求を行う方法、②国・企業に対する賠償請求を行う方法があります。

・各請求は、それぞれ異なる条件や請求期限が設けられています。特に、2006年(平成18年)3月26日以前にお亡くなりになられた患者様のご遺族が石綿健康被害救済法に基づく請求を行う場合、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までのため、注意が必要です。

〈目次〉

第1 はじめに

第2 石綿肺に関する概要

第3 石綿肺の患者様・ご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法

1 補償制度による給付を請求する方法

2 賠償請求を行う方法

第4 労災保険法に基づく給付の請求

1 概要

2 労災保険給付の認定状況

3 給付の条件

4 給付の内容

(1) 療養中(治癒(症状固定を含む。)又は死亡するまで)

(2) 治癒(症状固定を含む。)した後

(3) 死亡時

(4) その他

第5 石綿健康被害救済法に基づく給付の請求

1 概要

2 石綿健康被害救済法に基づく認定の状況

3 給付の条件

4 給付の内容

(1) 療養中の患者による申請の場合

(2) 石綿肺によって死亡した患者の遺族による申請の場合

(3) 患者が療養中に申請して認定を受け、その後死亡した場合

第6 国に対する請求

1 概要

2 請求方法

3 工場労働者型

4 建設労働者型

第7 企業に対する請求

1 概要

2 請求方法

第8 おわりに

第1 はじめに

アスベストを原因とする石綿肺の患者様やそのご遺族は、一定の要件を満たす際には、労災保険給付等又は石綿健康被害救済法に基づく給付のいずれかを請求できる可能性があります。それに加えて、企業や国に対して損害賠償請求を行うことで、一定の賠償金の支払を受けられる場合もあります。

第2 石綿肺に関する概要

石綿肺は、石綿粉じんを吸入することによって発症する、肺が線維化する疾患(肺線維症のひとつ)です。

肺が線維化する原因は、粉じんや薬品等さまざまなものがありますが、石綿粉じんのばく露を原因として発症するものを石綿肺と呼んでいます。主な症状は、労作時の息切れ、咳、痰、乾性咳嗽(痰を伴わない乾いた咳)、疲労などです。症状が進行すると、呼吸不全や肺がんを発症する場合もあります。石綿肺の患者は、石綿肺がない場合に比べて高い頻度で肺がんを発症するといわれており、喫煙者は更に高リスクであると言われています。

また、石綿肺は通常10年以上、一般に15~20年程度の長い潜伏期間を経て発症します。日本では、高度経済成長期に入るとアスベストの輸入量が激増し、その後、1990年代に入ると輸入量は徐々に減少しますが、労働安全衛生法施行令の改正によりアスベストの使用が広く規制された2004年頃まで、アスベストの輸入は続きました。

このような背景と石綿肺の潜伏期間に照らせば、2020年頃、長ければ2030年頃まで、石綿肺による健康被害が続くだろうと指摘されています。

第3 石綿肺の患者様・ご遺族が金銭的な救済・補填を受ける方法

石綿肺の患者様又はそのご遺族が金銭的な救済・補填を受けるための方法には、大きく分けて、(1)補償制度による給付を請求する方法と、(2)賠償請求を行う方法があります。

1 補償制度による給付を請求する方法

補償制度を利用する方法として、主に、①労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく労災保険給付を請求する方法と、②石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」といいます。)に基づく給付を請求する方法があります。

請求方法は、それぞれ管轄の機関に対して申請書や必要書類(主に診断書や医療記録等)を提出する方法となります。

ただし、②石綿健康被害救済法に基づく給付は、①労災保険給付を受けられない場合にのみ請求できるという関係にあるため、両方の制度を利用して給付を受けることはできません。

※①について、労災保険制度のほか、船員保険制度や公務員の災害補償制度等を利用する方法もありますが、本記事では省略します。

2 賠償請求を行う方法

各種補償制度に基づく給付を請求することに加え、国や企業等に対して、国家賠償請求又は損害賠償請求を行うことができる場合もあります。

この方法による請求を行う場合、原則として裁判を提起する必要があります(ただし、企業が交渉で任意の支払に応じる場合もあります)。労災保険法または救済法による補償・給付制度による給付を受けていることは、賠償請求を行う妨げとはなりません。また、事情に応じて、国と企業の双方に対して請求を行うことも可能です。

※その他、一定の要件を満たす方は、健康管理手帳の交付を受け、特定の項目に関する健康診断を一定回数無料で受けることができます。

※その他、一定の要件を満たす方は、健康管理手帳の交付を受け、特定の項目に関する健康診断を一定回数無料で受けることができます。

第4 労災保険法に基づく給付の請求

1 概要

石綿肺の患者様やそのご遺族は、会社の業務を原因とする石綿肺の発症やそれによる死亡について、一定の要件を満たす場合、会社の所在地を管轄する各都道府県の労働基準監督署に申請し労災認定を受けることで、各種の労災保険給付を受けることができます。

ただし、患者様が石綿肺にり患した原因が業務以外である場合や、患者様が労働者ではない場合(いわゆる一人親方の場合や業務委託契約による場合等)には、労災保険給付を請求することはできません。

一人親方の方などが労災保険給付を受けるには、労災保険の特別加入制度を利用していることが必要です。

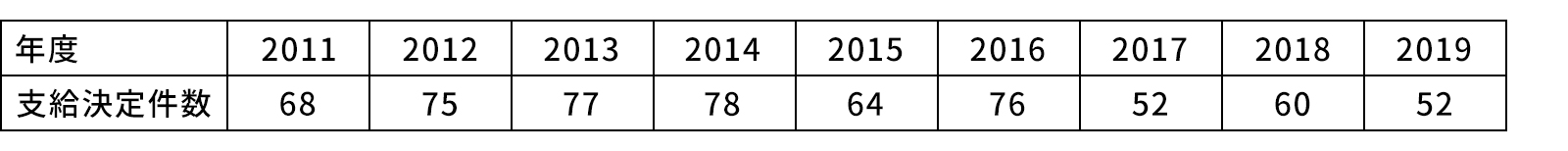

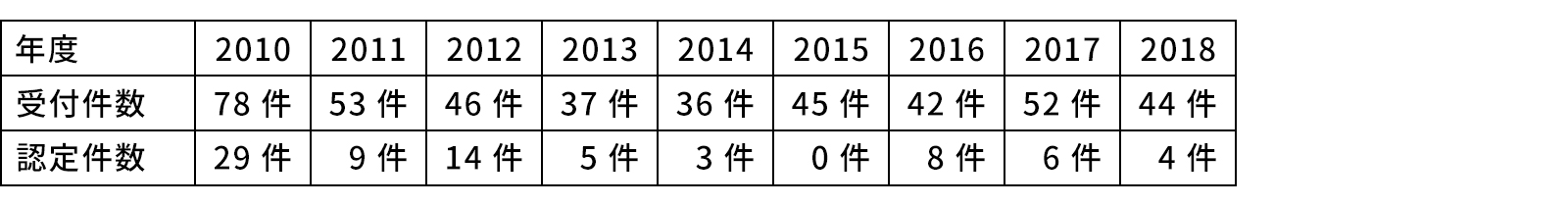

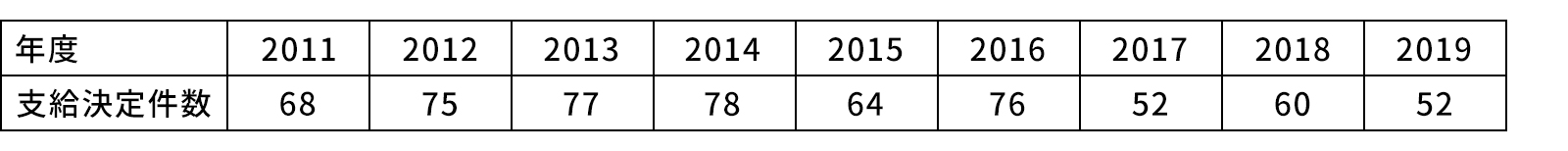

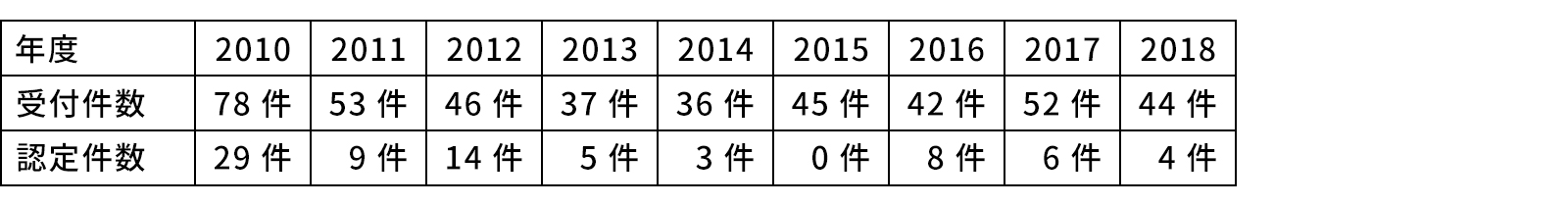

2 労災保険給付の認定状況

厚生労働省が公表している、アスベストによる石綿肺に関する直近の9年間の労災保険給付の認定状況は以下のとおりです。

※支給決定件数は、じん肺として労災認定された事案のうち、石綿肺と判断したものを抽出し、集計したものです。

※2019年度については速報値、それ以前は確定値です。

※特別遺族給付金は含みません。

※支給決定件数は、じん肺として労災認定された事案のうち、石綿肺と判断したものを抽出し、集計したものです。

※2019年度については速報値、それ以前は確定値です。

※特別遺族給付金は含みません。

【「

平成26年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」・別添資料表1-2(厚生労働省)及び「

令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」・別添資料表1-2(厚生労働省)をもとに作成(いずれも2020年12月19日に利用)】

3 給付の条件

アスベストを原因とする石綿肺について労災保険給付を受けるためには、

労働者としてアスベストばく露作業に従事していたことにより石綿肺を発症したこと(業務上疾病であること)が必要となります。

アスベストを原因とする石綿肺の場合、以下の条件を満たした場合に、「業務上疾病」として認定されます。

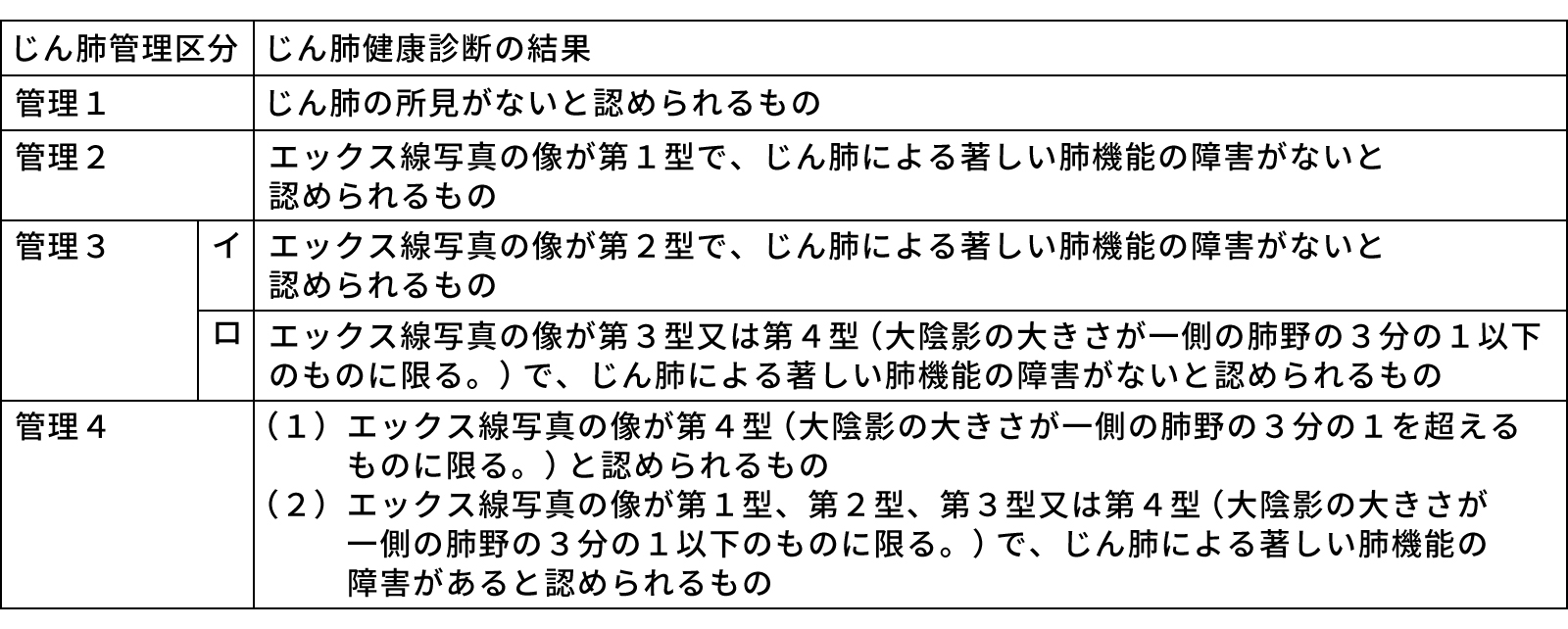

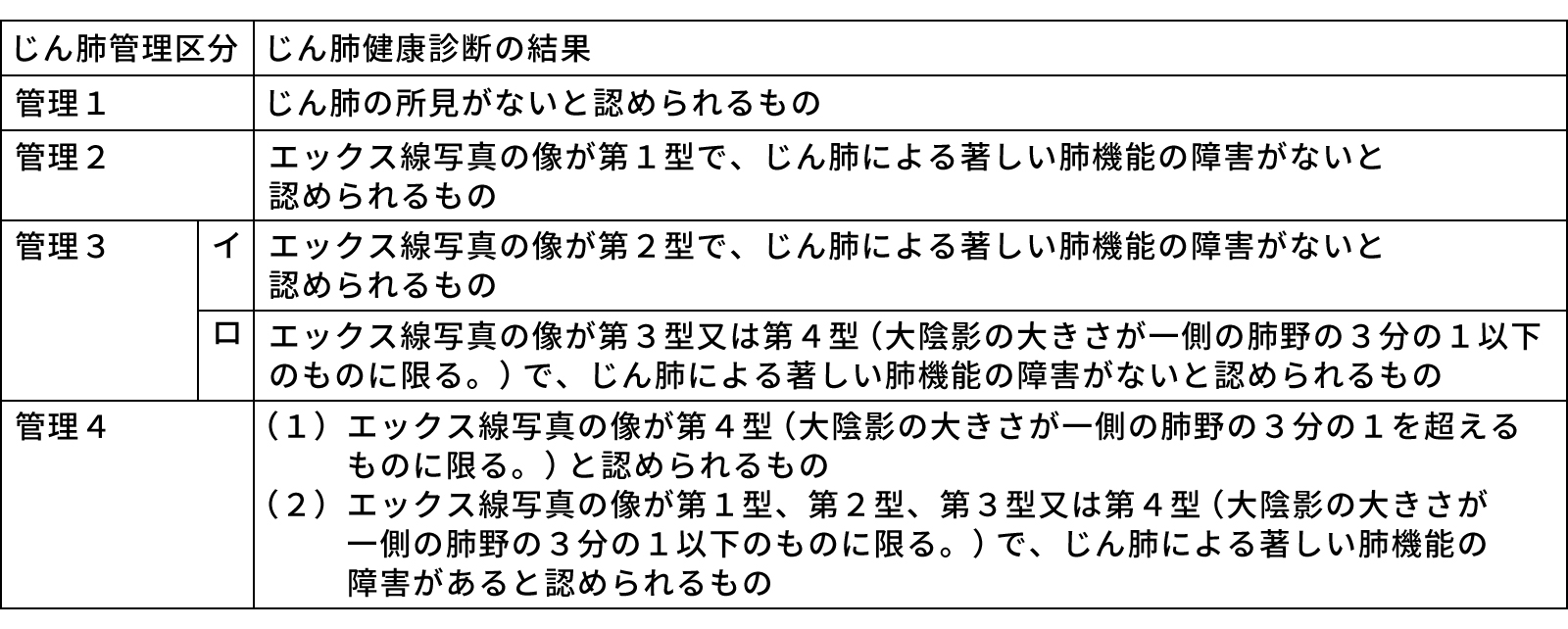

石綿ばく露労働者に発症した疾病であって、じん肺法に規定するじん肺管理区分(管理1~4)に基づき、以下の①又は②のいずれかに該当する場合

①管理4の石綿肺(石綿肺によるじん肺症)

②管理2~4の石綿肺に合併した疾病

※合併した疾病とは、次の疾病をいいます。

・肺結核

・結核性胸膜炎

・続発性気管支炎

・続発性気管支炎拡張症

・続発性気胸

各疾病の詳細は

こちらのページをご覧ください。

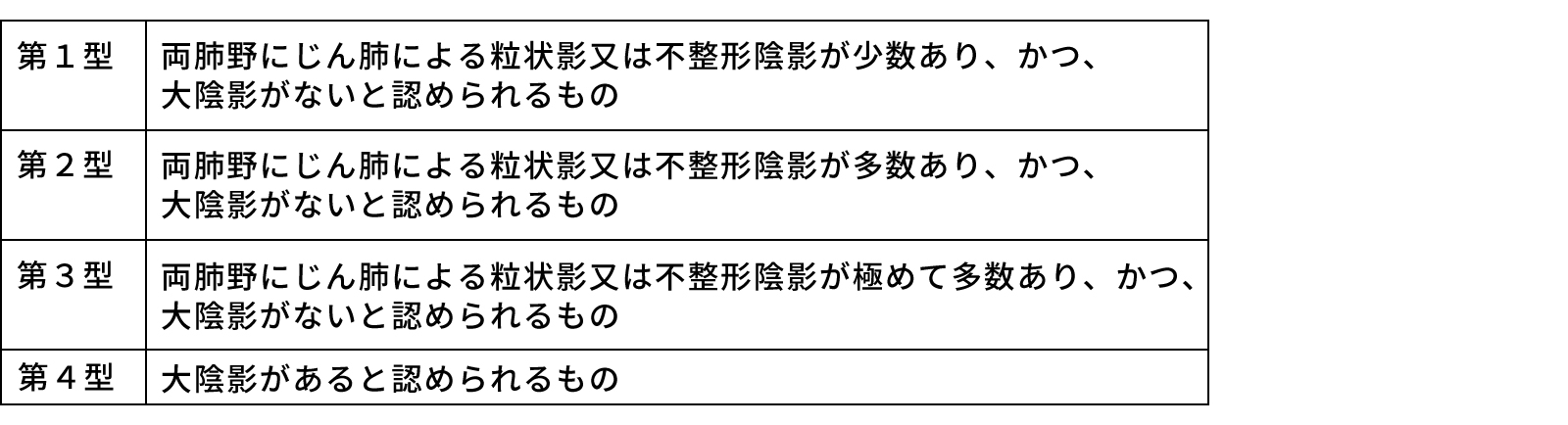

じん肺法に規定するじん肺管理区分とは、次の表のとおりです。

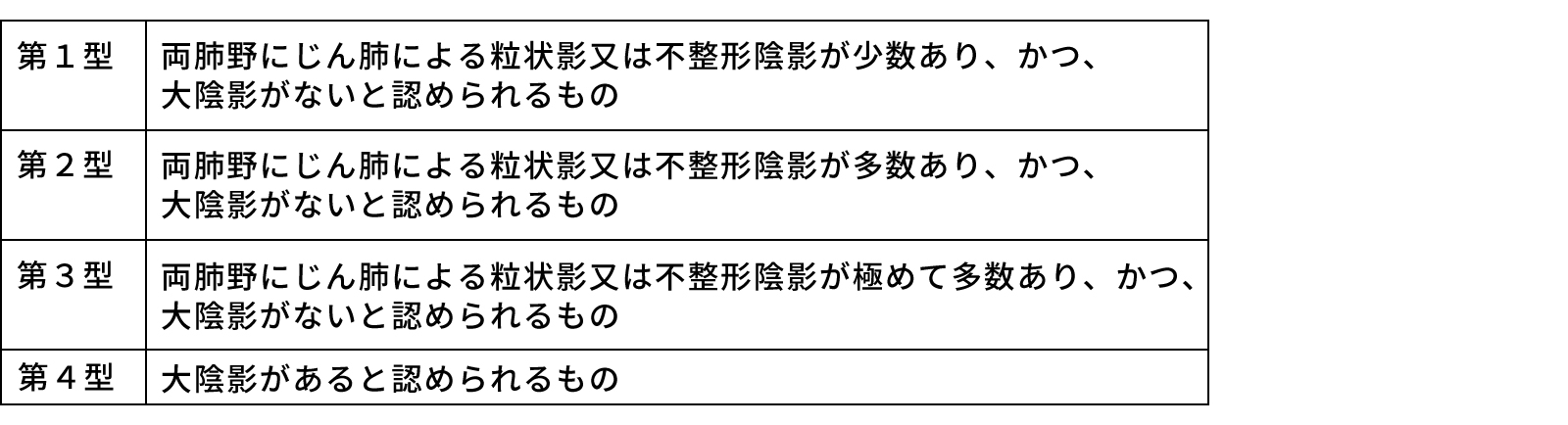

また、じん肺管理区分の判断要素であるエックス線写真の像の型の区分は次の表のとおりです。

※ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、総合的な判断で業務上疾病と認定される場合があります。

※ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、総合的な判断で業務上疾病と認定される場合があります。

【出典:「

石綿による疾病の労災認定」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)(2020年12月19日に利用)】

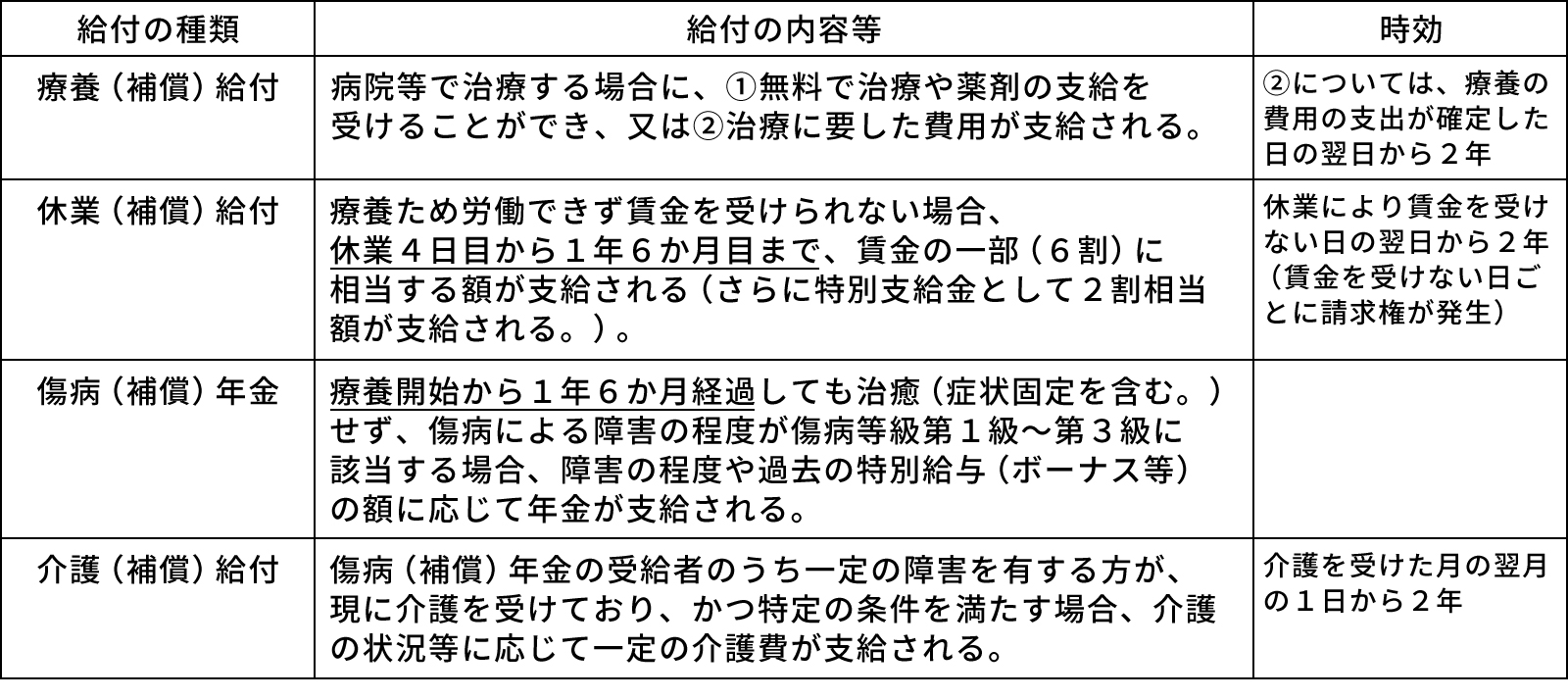

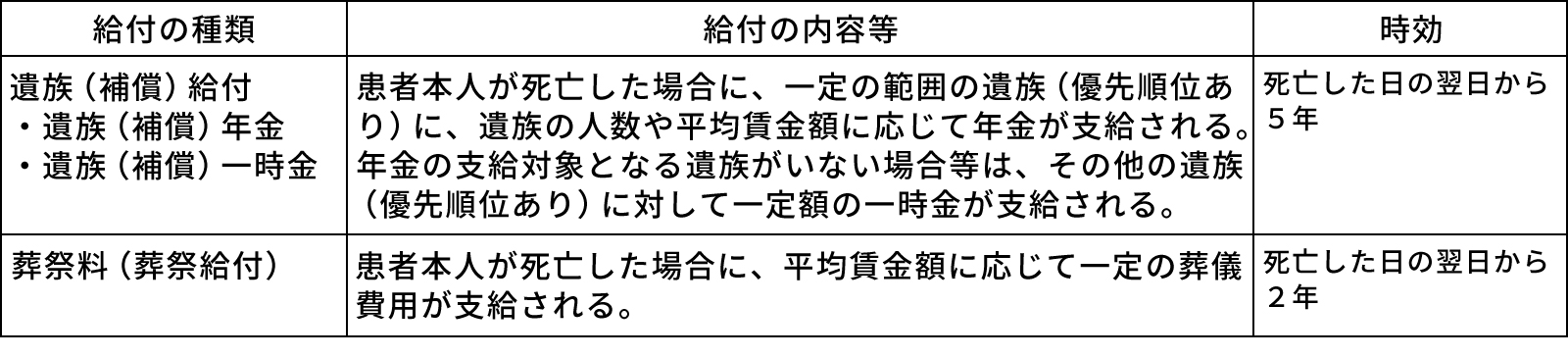

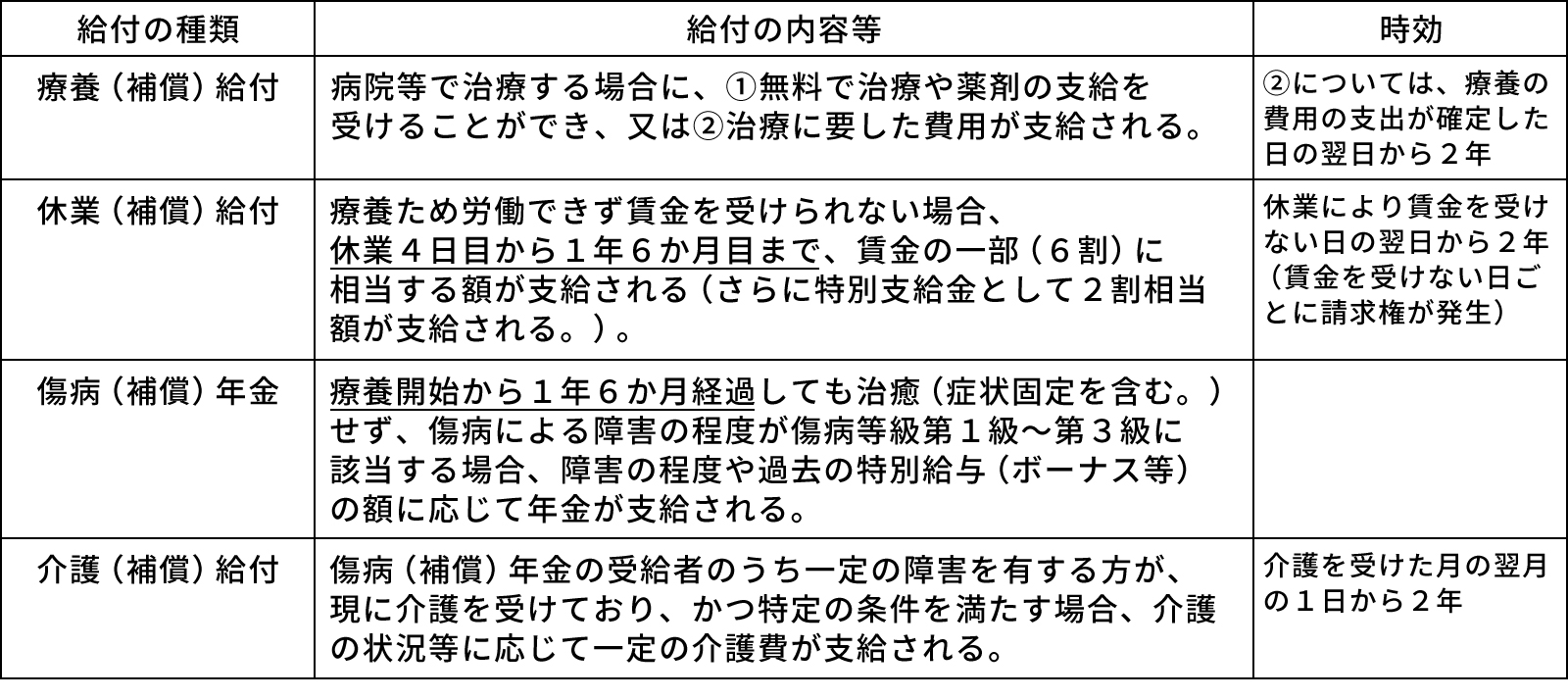

4 給付の内容

労災認定を受けた場合、患者様の状況等に応じて、以下のような労災保険給付が支給されます。

なお、以下は、アスベストによる石綿肺を発症した場合に限らず、一般的な労災保険給付の内容となります。また、以下のような労災保険給付と併せて、特別支給金(年金・一時金)が給付される場合もあります。

(1) 療養中(治癒(症状固定を含む。)又は死亡するまで)

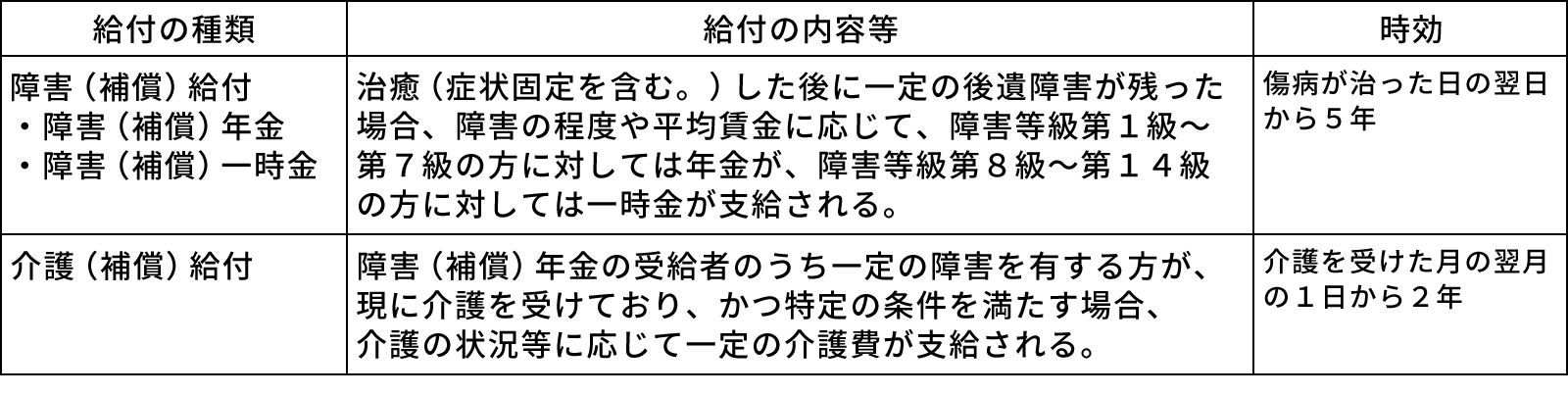

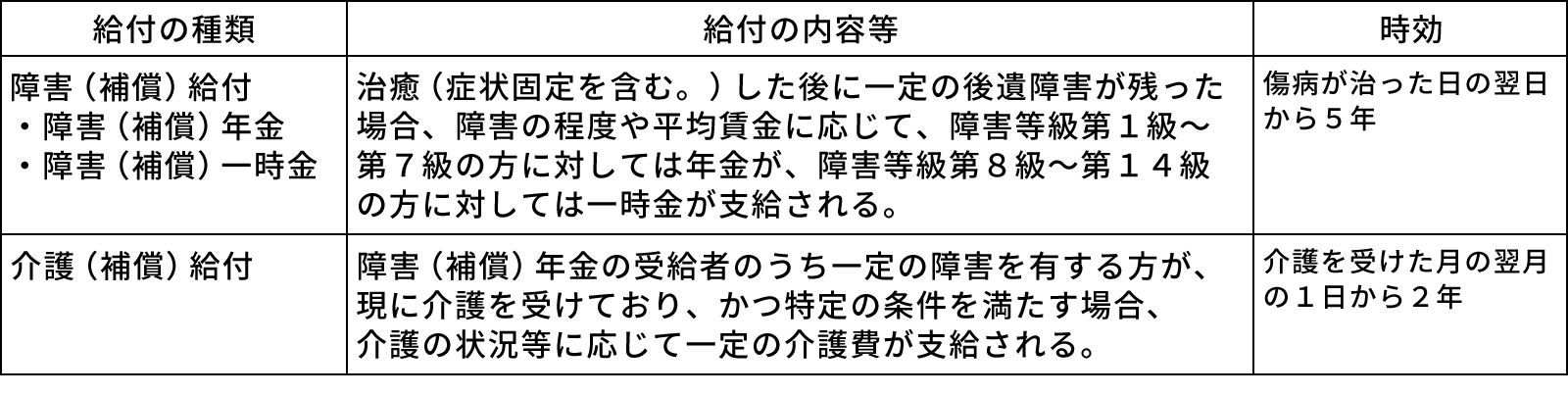

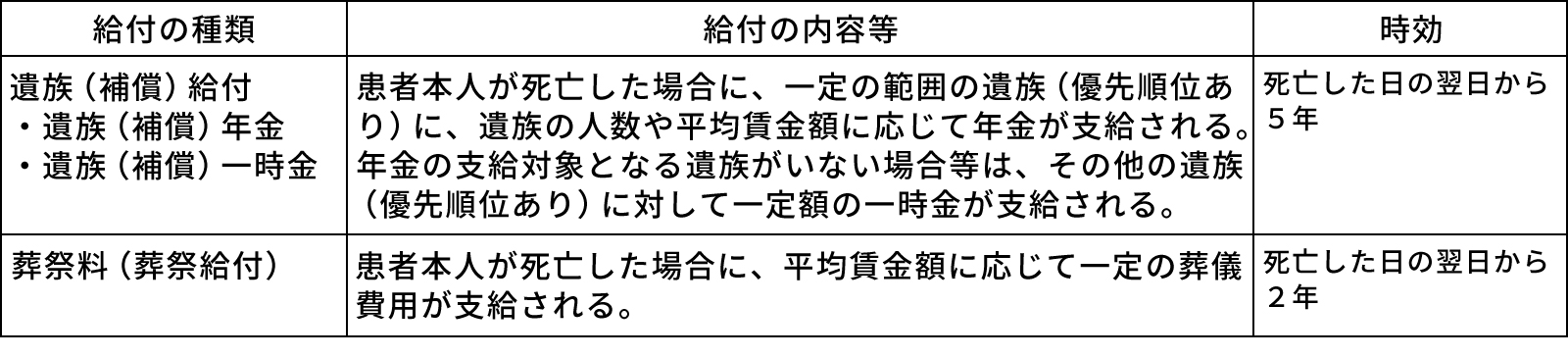

(2) 治癒(症状固定を含む。)した後

(2) 治癒(症状固定を含む。)した後

(3) 死亡時

(3) 死亡時

※労災認定を受けた傷病(石綿肺)によって死亡したことが条件となります。

※2016年(平成28年)3月26日までにお亡くなりになられた労働者のご遺族のうち一定の要件を満たす方は、遺族補償給付を受ける権利が5年の時効によって消滅した場合であっても、石綿健康被害救済法に基づき特別遺族給付金(原則年240万円の年金、又は、1200万円の一時金)が支給される場合があります。ただし、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までとなります。

(4) その他

※労災認定を受けた傷病(石綿肺)によって死亡したことが条件となります。

※2016年(平成28年)3月26日までにお亡くなりになられた労働者のご遺族のうち一定の要件を満たす方は、遺族補償給付を受ける権利が5年の時効によって消滅した場合であっても、石綿健康被害救済法に基づき特別遺族給付金(原則年240万円の年金、又は、1200万円の一時金)が支給される場合があります。ただし、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までとなります。

(4) その他

【以下の資料をもとに作成(いずれも資料の作成元は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、利用日は2020年12月19日)】

・「

労災保険給付の概要」

・「

療養(補償)給付の請求手続」

・「

休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」

・「

障害(補償)給付の請求手続」

・「

遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続」

・「

介護(補償)給付の請求手続」

・「

二次健康診断等給付の請求手続」

※労災保険給付の給付内容や請求手続、請求権者等の詳細については、こちらのページをご覧ください。

第5 石綿健康被害救済法に基づく給付の請求

1.概要

石綿肺の患者様又はそのご遺族は、労災保険法等他の法令による給付の対象とならない場合であっても、独立行政法人環境再生保全機構に申請し、石綿健康被害救済法に基づく指定疾病の認定を得ることで、石綿健康被害救済法に基づく給付の支給を受けられる可能性があります。

この制度により、アスベスト工場の近隣住民や一人親方等、そもそも労災保険給付の対象外の方や、時効によって労災保険給付の請求ができない方も、給付を受けられる可能性があります。ただし、労災保険給付と石綿健康被害救済法に基づく給付の両方を受給することはできないため、労災保険給付が支給対象となる方は、本制度による給付を請求できません。

なお、石綿健康被害救済法に基づく認定には有効期間(石綿肺の場合には申請から5年間)があるため、随時更新手続を行う必要があります。

2.石綿健康被害救済法に基づく認定状況

独立行政法人環境再生保全機構が公表している、アスベストによる石綿肺に関する、制度開始以降の受付状況及び認定状況は以下のとおりです。

※認定件数は、当該年度に受付された案件に対する認定件数に限られません。

※認定件数は、当該年度に受付された案件に対する認定件数に限られません。

【「

平成30年度 石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料」(独立行政法人環境再生保全機構 石綿健康被害救済部)をもとに作成(2020年12月19日に利用)】

石綿肺の方の場合、制度開始以降の累計受付件数は433件、認定件数は78件となるため、受付件数の約18%について認定されている計算となります。

3.給付の条件

石綿健康被害救済法に基づく認定を受け、給付を請求するためには、「日本国内においてアスベストを吸入することによって

著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺にかかったこと」が必要となります。

石綿肺については、大量の石綿へのばく露、胸部CT写真を含む画像所見、呼吸機能検査所見といった情報をもとに総合的に判定されます。また、石綿以外の原因によるびまん性間質性肺炎や肺線維症等と鑑別を適切に行うために、症状の経過、既往歴、喫煙歴といった情報も判断要素になります。

具体的には、次の①~④全てを満たす場合に、給付の要件である「著しい呼吸機能障害を 伴う石綿肺」であると認定されます。

① 大量の石綿ばく露があること

石綿ばく露作業への従事状況等から大量の石綿ばく露があったかを確認します。従事状況等が明らかでない場合には、石綿小体計測結果等から総合的に評価します。

② 胸部単純エックス線画像で、じん肺法に定める第1型以上と同様の肺線維化所見があること

補助的に胸部CT 画像(特にHRCT)を活用して、石綿肺 としての特徴(小葉中心性に分布する粒状影など)を有しているかどうかを慎重に検討することが必要です。

③ 著しい呼吸機能障害があること

呼吸機能検査の結果、以下の(ア)から(ウ)までのいずれかの場合に、著しい呼吸機能障害があると判定されます。

(ア)パーセント肺活量(%VC)が60%未満であること

(イ)パーセント肺活量(%VC)が60%以上80%未満であって、1秒率が70%未満であり、かつ、%1秒量が50%未満であること

(ウ)パーセント肺活量(%VC)が60%以上80%未満であって、動脈血酸素分圧(PaO2)が60Torr 以下であること、又は、肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO2)の著しい開大が見られること

④ 他疾患との鑑別ができること

石綿以外の原因によるびまん性間質性肺炎・肺線維症等との鑑別が必要です。また、胸部CT画像(特にHRCT)を活用して数年間の経過をみて判断されていることが必要です。

【以下の資料をもとに作成(利用日は2020年12月19日)】

・「

石綿健康被害者の救済へのご協力のお願い 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚編」(独立行政法人環境再生保全機構)

・「

石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)」(平成25年6月18日環保企発第1306182号環境省総合環境政策局環境保険部長通知)

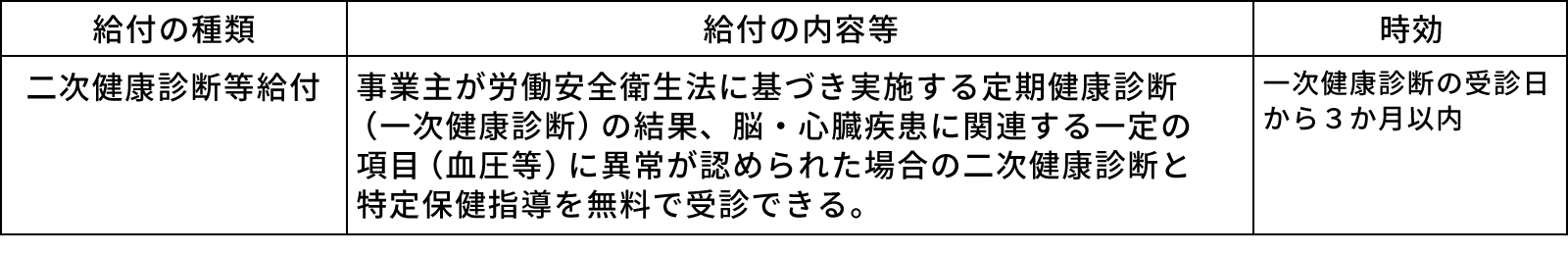

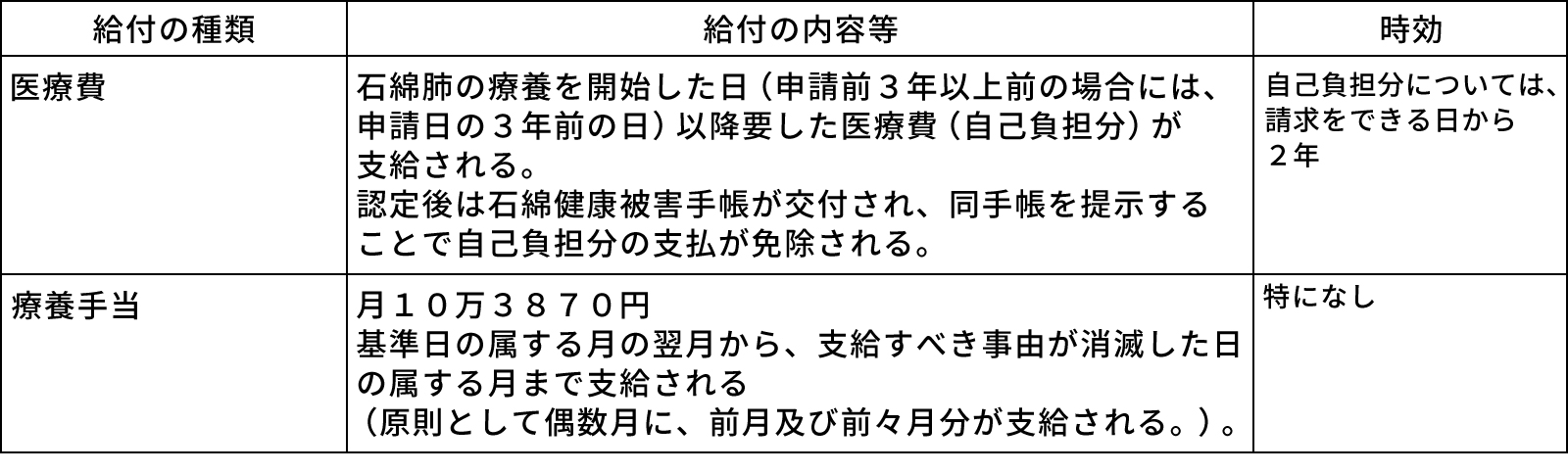

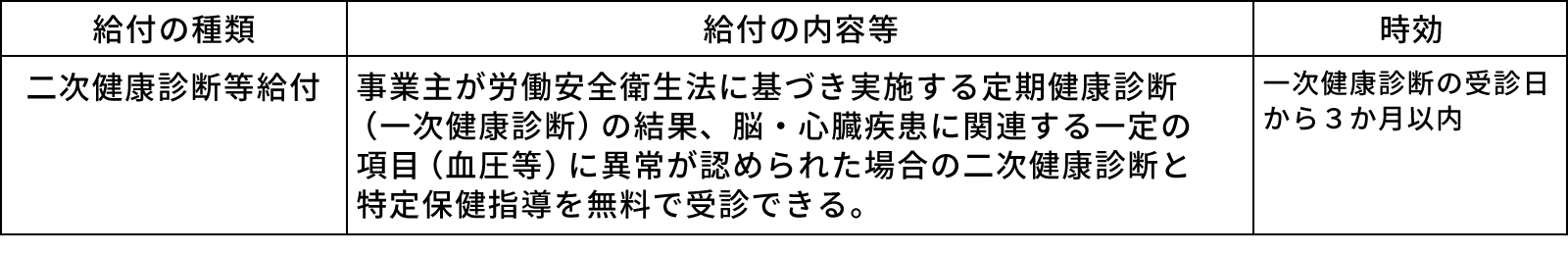

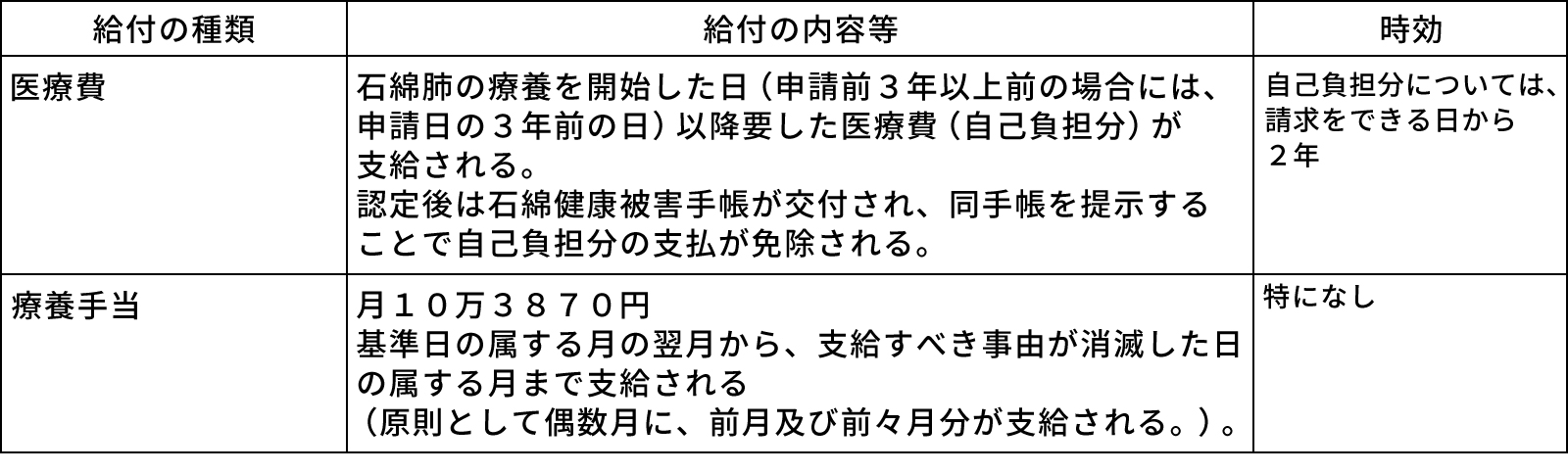

4.給付の内容

石綿健康被害救済法に基づく指定疾病の認定を受けた場合、患者様の状況等に応じて、以下のような給付が行われます

(1) 療養中の患者による申請の場合

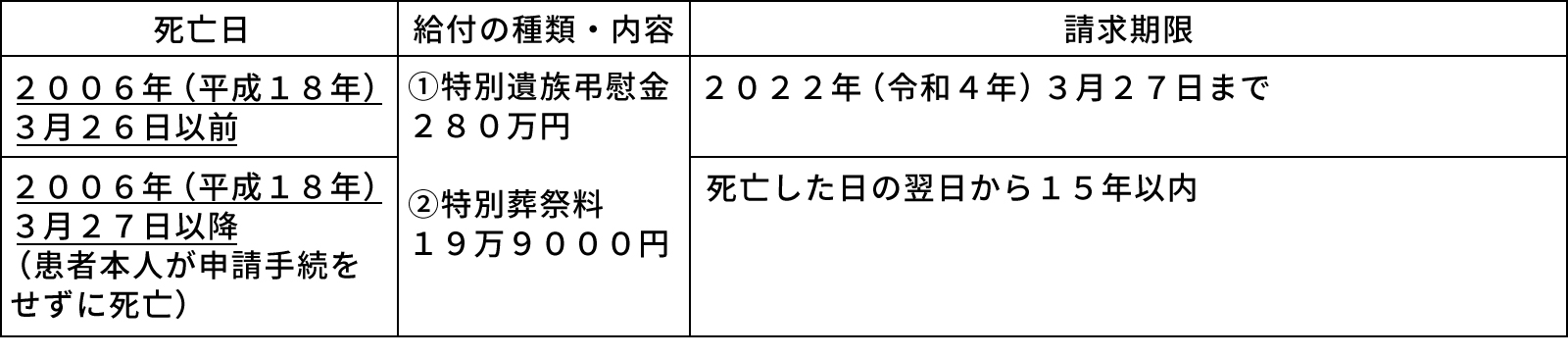

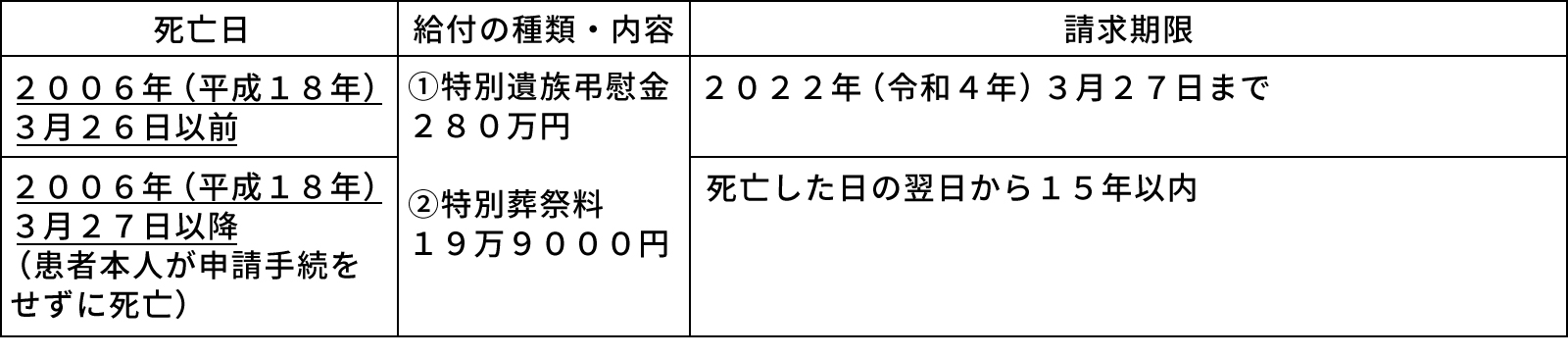

(2) 石綿肺によって死亡した患者の遺族による申請の場合

(2) 石綿肺によって死亡した患者の遺族による申請の場合

石綿肺によってお亡くなりになられた患者様のご遺族が申請される場合、請求権者は、患者様の死亡当時、患者様と生計を同じくしていた以下のご親族のうち、もっとも優先順位が高い方となります。

【請求権者と優先順位】

①配偶者(事実婚を含む)

②子

③父母

④孫

⑤祖父母

⑥兄弟姉妹

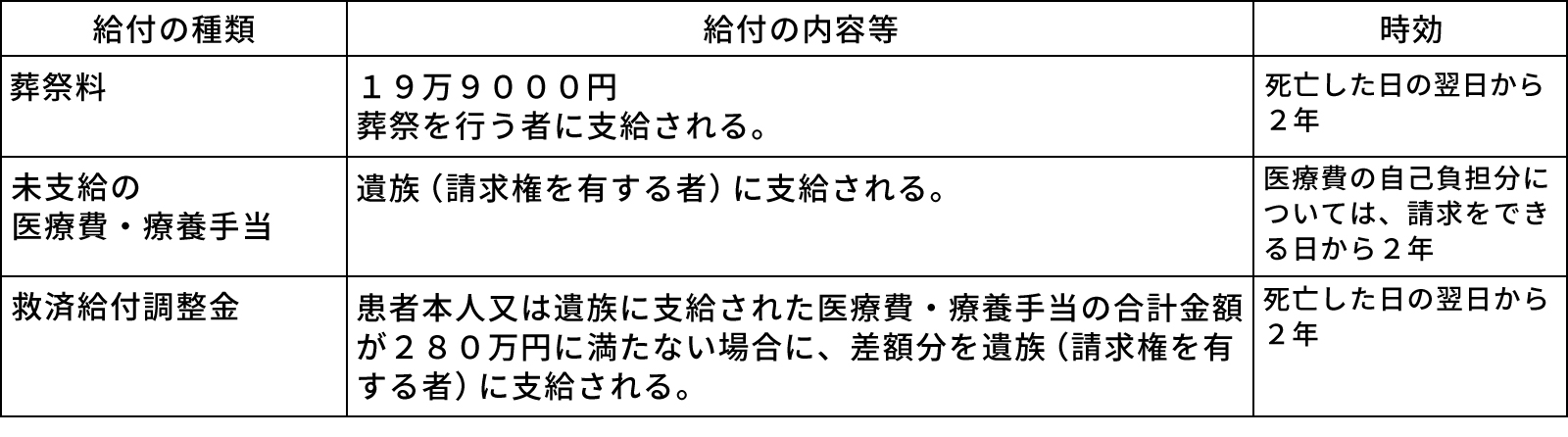

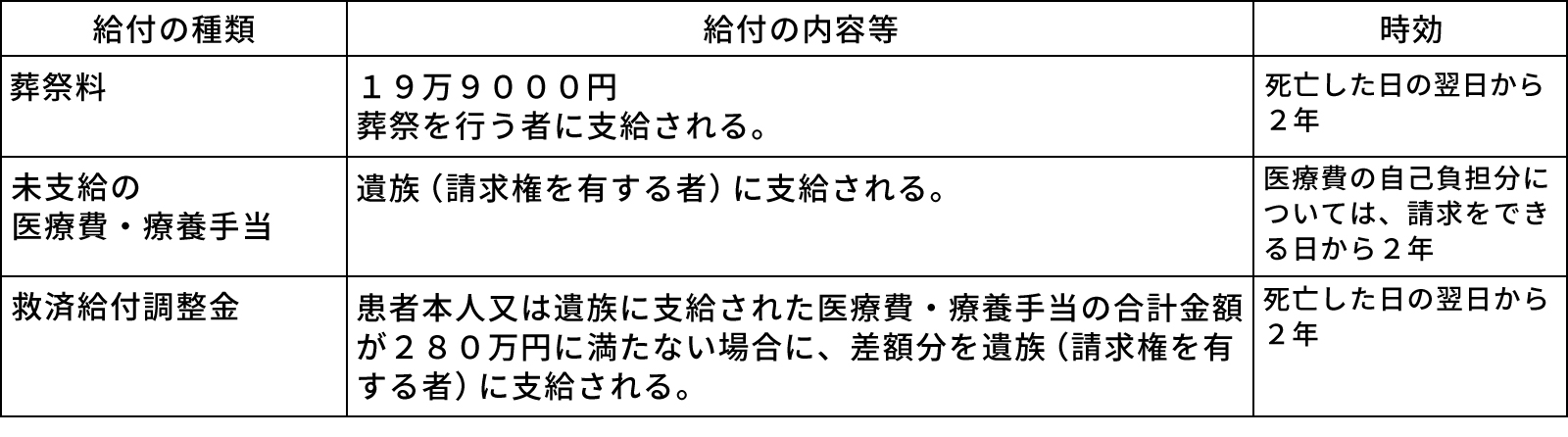

(3) 患者が療養中に申請して認定を受け、その後死亡した場合

(3) 患者が療養中に申請して認定を受け、その後死亡した場合

※患者様がアスベストを原因とする石綿肺としての認定を受け、その後石綿肺に起因してお亡くなりになられた場合に限られます。

※患者様がアスベストを原因とする石綿肺としての認定を受け、その後石綿肺に起因してお亡くなりになられた場合に限られます。

第6 国に対する請求

1.概要

業務に関連して石綿肺にり患された患者様やそのご遺族は、国に対して国家賠償請求を行うことで、国から一定の賠償金を得られる場合があります。このような国家賠償請求は、労災保険給付や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても行うことができます。この請求は必ず訴訟手続を経る必要があります。

2.請求方法

国家賠償請求訴訟においては、国がアスベストについて適切に規制権限を行使しなかったこと、すなわち、アスベスト被害を防止するために必要な措置(防じんマスクの着用・警告表示・局所排気装置の義務付けやアスベストの製造等禁止等)を取るべきであったのに取らなかったことが原因で石綿肺を発症したことを理由として、国の責任を争うことになります。

なお、国家賠償請求については、おおまかに、①工場労働者型(アスベスト製品を製造・加工する工場内で製造・加工に従事していた方又はそのご遺族による請求)と②建設労働者型(建設(又は解体)現場において、アスベストが使用されている建物内外で作業に従事していた方又はそのご遺族による請求)に二分されています。

訴訟手続においては、アスベストへのばく露状況やその時期等の個別具体的な事情に基づき、当時国が取るべきであった規制措置の内容等を検討し、国が当該措置を取っていなかったこと等を主張立証する必要があります。もっとも、工場労働者型については、一定の要件を満たす場合には、和解による迅速な解決を目指すことができます。

ただし、損害の発生等から一定期間(消滅時効期間・除斥期間)の経過により、国家賠償請求ができなくなる場合があります。

3.工場労働者型

大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決を受け、工場労働者型の元労働者の方やそのご遺族が国に対して訴訟提起を行い、以下の要件を満たすことが確認された場合、国は訴訟の中で和解手続を勧め、一定の損害賠償金を支払うこととなりました。

◆和解の要件

①1958年(昭和33年)5月26日から1971年(昭和46年)4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。

②その結果、石綿による一定の健康被害(石綿肺、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など)を被ったこと。

③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

◆賠償金の額

石綿肺の場合、1300万円(遅延損害金・弁護士費用相当額については別途支払い)

【出典:厚生労働省ホームページ「

アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について」(2020年12月19日に最終アクセス)】

4.建設労働者型

建設労働者型については、工場労働者型のように和解の手続が整っていません。

もっとも、令和2年12月14日、最高裁判所は国の責任を認めた平成30年3月14日東京高裁判決の国側からの不服申立を退け、国の責任を認める判断が確定しました。

詳しくは

こちらをご参照ください。

今後、建設労働者型についても、工場労働者型のようにアスベスト被害者のための救済手続が整う可能性があります。

第7 企業に対する請求

1.概要

業務に関連して石綿肺にり患された患者様やそのご遺族は、(元)勤務先企業や元請け企業等に対して請求を行うことで、企業から一定の賠償金を得られる場合があります。

このような請求は、労災保険給付や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても行うことができます。

また、企業が交渉で賠償金の支払いに応じる場合や、企業内部に独自に補償制度を設けている場合もあります。そのため、国に対する請求とは異なり、必ずしも訴訟手続を経なくてもよい場合もあります。ただし、企業が任意の支払に応じない場合には、損害賠償請求訴訟を提起する必要があります。

もっとも、企業が既に倒産している場合等は、このような請求を行うことは困難です。

2.請求方法

前記のとおり、まずは交渉等で企業に対して任意の賠償を求めることになりますが、企業が任意の賠償に応じない場合(またはその見込みがない場合)には、訴訟を提起する必要があります。

企業に対して損害賠償請求訴訟を提起する場合、基本的には、勤務先企業や元請け企業が安全配慮義務に違反していたこと、すなわち、企業がその雇用する労働者等をアスベスト被害から保護するために必要な措置(アスベスト粉じんの発生防止・飛散防止措置や防塵マスクの支給等)を取らなかったことが原因で石綿肺を発症したことを理由して、企業の責任を争うことになります。

訴訟手続においては、業務の内容や業務への従事時期等の個別具体的な事情に基づき、当時企業が果たすべきであった安全配慮義務の内容等を検討し、企業が当該義務を果たしていなかったこと等を主張立証する必要があります。

安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求の請求期限は、原則として「権利を行使することができる時から10年間」となります。

また、上記のような(元)勤務先企業や元請け企業による安全配慮義務違反を理由とする損害賠償のほかに、建材メーカー(アスベスト含有健在の製造や販売を行う業者)がアスベスト含有建材の製造・販売行為を行ったことついて、建材メーカーに不法行為に基づく損害賠償義務を認めた高等裁判所の裁判例もあります。メーカーに対する裁判は現在最高裁で係争中であり、近い内に最高裁判決による統一的な見解が出される見込みです。

※企業に対する請求の詳細については、こちらのページをご覧ください。

第8 おわりに

石綿肺の患者様やそのご遺族がアスベスト被害について金銭的な請求を行う方法は複数考えられます。特に、国や企業に対する損害賠償請求を行う際には、専門家である弁護士の関与によって、より法的に説得的な主張を行うことができます。

なお、いずれの請求も請求期限があり、期限を過ぎると請求自体出来なくなる可能性があります。ご自身がどのような請求が可能かご不明な方も含め、できるだけ早めに、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。

.jpg)

※その他、一定の要件を満たす方は、健康管理手帳の交付を受け、特定の項目に関する健康診断を一定回数無料で受けることができます。

※その他、一定の要件を満たす方は、健康管理手帳の交付を受け、特定の項目に関する健康診断を一定回数無料で受けることができます。 ※支給決定件数は、じん肺として労災認定された事案のうち、石綿肺と判断したものを抽出し、集計したものです。

※2019年度については速報値、それ以前は確定値です。

※特別遺族給付金は含みません。

【「平成26年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」・別添資料表1-2(厚生労働省)及び「令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」・別添資料表1-2(厚生労働省)をもとに作成(いずれも2020年12月19日に利用)】

※支給決定件数は、じん肺として労災認定された事案のうち、石綿肺と判断したものを抽出し、集計したものです。

※2019年度については速報値、それ以前は確定値です。

※特別遺族給付金は含みません。

【「平成26年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」・別添資料表1-2(厚生労働省)及び「令和元年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」・別添資料表1-2(厚生労働省)をもとに作成(いずれも2020年12月19日に利用)】 また、じん肺管理区分の判断要素であるエックス線写真の像の型の区分は次の表のとおりです。

また、じん肺管理区分の判断要素であるエックス線写真の像の型の区分は次の表のとおりです。

※ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、総合的な判断で業務上疾病と認定される場合があります。

【出典:「石綿による疾病の労災認定」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)(2020年12月19日に利用)】

※ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、総合的な判断で業務上疾病と認定される場合があります。

【出典:「石綿による疾病の労災認定」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)(2020年12月19日に利用)】 (2) 治癒(症状固定を含む。)した後

(2) 治癒(症状固定を含む。)した後

(3) 死亡時

(3) 死亡時

※労災認定を受けた傷病(石綿肺)によって死亡したことが条件となります。

※2016年(平成28年)3月26日までにお亡くなりになられた労働者のご遺族のうち一定の要件を満たす方は、遺族補償給付を受ける権利が5年の時効によって消滅した場合であっても、石綿健康被害救済法に基づき特別遺族給付金(原則年240万円の年金、又は、1200万円の一時金)が支給される場合があります。ただし、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までとなります。

(4) その他

※労災認定を受けた傷病(石綿肺)によって死亡したことが条件となります。

※2016年(平成28年)3月26日までにお亡くなりになられた労働者のご遺族のうち一定の要件を満たす方は、遺族補償給付を受ける権利が5年の時効によって消滅した場合であっても、石綿健康被害救済法に基づき特別遺族給付金(原則年240万円の年金、又は、1200万円の一時金)が支給される場合があります。ただし、請求期限は2022年(令和4年)3月27日までとなります。

(4) その他

【以下の資料をもとに作成(いずれも資料の作成元は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、利用日は2020年12月19日)】

【以下の資料をもとに作成(いずれも資料の作成元は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、利用日は2020年12月19日)】 ※認定件数は、当該年度に受付された案件に対する認定件数に限られません。

【「平成30年度 石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料」(独立行政法人環境再生保全機構 石綿健康被害救済部)をもとに作成(2020年12月19日に利用)】

石綿肺の方の場合、制度開始以降の累計受付件数は433件、認定件数は78件となるため、受付件数の約18%について認定されている計算となります。

※認定件数は、当該年度に受付された案件に対する認定件数に限られません。

【「平成30年度 石綿健康被害救済制度運用に係る統計資料」(独立行政法人環境再生保全機構 石綿健康被害救済部)をもとに作成(2020年12月19日に利用)】

石綿肺の方の場合、制度開始以降の累計受付件数は433件、認定件数は78件となるため、受付件数の約18%について認定されている計算となります。 (2) 石綿肺によって死亡した患者の遺族による申請の場合

(2) 石綿肺によって死亡した患者の遺族による申請の場合 (3) 患者が療養中に申請して認定を受け、その後死亡した場合

(3) 患者が療養中に申請して認定を受け、その後死亡した場合

※患者様がアスベストを原因とする石綿肺としての認定を受け、その後石綿肺に起因してお亡くなりになられた場合に限られます。

※患者様がアスベストを原因とする石綿肺としての認定を受け、その後石綿肺に起因してお亡くなりになられた場合に限られます。